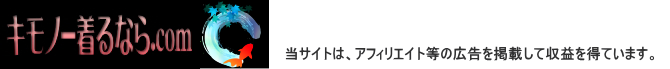

子供浴衣のサイズ合わせ。腰揚げをする。

子供ゆかたは、腰揚げで裾の長さ(浴衣の丈)を調節します。簡単な腰揚げのやり方とサイズ合わせのご紹介です。

■小学3年生の姪に130サイズの浴衣を腰揚げをして着てもらいました。

腰揚げ(腰上げ)やり方・動画。

まずは正しい腰上げの縫い方を動画でどうぞ。 和裁教室の先生にサッカー生地の綿浴衣を腰上げしていただきました。

◆【腰揚げ】子ども浴衣の腰揚げ~20分で縫えるキレイな腰上げ

◇動画のタイムスケジュール

- 1:後幅(左右)にマチ針を打つまで:3分18秒

- 2:前幅(上前)にマチ針を打つまで:~5分28秒

- 3:前幅(下前)にマチ針を打つまで:~8分00秒

- 4:揚山を取って後巾と前巾にマチ針を打つまで:~9分40秒

- 5:下前衽巾にマチ針を打つまで:~12分46秒

- 6:上前衽巾にマチ針を打つまで:~15分30秒

- 7:縫い始めとタックの返し縫い:~17分15秒

- 8:二目落としで縫う:~20分55秒

- 9:上前衽のタックと縫い終わり・玉どめ:~21分55秒

腰上げのやり方は、いろいろな方法があると思いますが、まずは丁寧な上げ方を知っておくと良いと思いました。 帯に隠れる位置に縫うので、ポイントを理解していれば、 二目落としでなくても、もっと簡単に縫ってしまって大丈夫です。

腰上げの縫い位置が「身八つ口から4cm下では、高すぎる(低すぎる)ことがあるかもしれません。 その場合は、帯の位置とおはしょりの出具合を考慮して、 バランスの良い位置で縫ってください。

◆上げ山は『着丈+あげ寸法の1/2』÷2の場所で取るのがセオリーですが、ずらしてしまってOKです。

腰揚げとは?!

腰揚げ(腰上げとも書く)は、子供の着物の着丈 (きたけ) を調節するために「おはしょりを縫い上げてしまうこと」です。

大人の場合は腰ひもを締めておはしょりを取りますが、子どもの場合はなるべく楽に着る(着せる)ために腰ひもは使いません。 あらかじめおはしょり部分を縫ってしまって、「付け紐」という衿に縫い付けた紐で衿合わせをします。 これなら、裾を踏んでも丈が落ちることがありませんし、ウエストできつく 紐を締めずに済むので安心ですね。

■レンタル衣装は、腰揚げはせずに「腰ひもを使う」ことが一般的です。

腰揚げを縫って裾線をキレイに決めることは案外難しいことなので、最近の七五三衣装(晴れ着)は、あえて腰揚げをせずに紐で着付けるということを しています。

特にレンタル衣装の場合ですと、お子さん毎に丈を微調整して揚げを縫うのは大変ですし。縫って・解いてを繰り返しては着物自体も傷みますから、縫わずに腰ひもを使うわけです。 腰ひもで取るおはしょりであれば、紐を締めてしまってから裾の長さを調節することもできますけれど、腰揚げとして縫い上げてしまっては、いくらひっぱったところで丈が長くなることはありませんから、 縫うと撮影時に不便な点もあるのです。

子供浴衣の場合には、多少短めになっても可愛いですし、動き回ることも想定内なので縫ってしまった方が良いということになります。

※通常腰揚げは子供の着物でするものですが、縫い目は帯の中に入ってしまって見えませんので、大人の方でも腰揚げで付け紐をして着る方もいらっしゃいます。

腰上げとは|きもの備忘録

着物>部位名称>こしあげ(腰揚げ・腰上げ)

こしあげ(腰揚げ・腰上げ)について

お子さんの着丈を測ってみる。

着丈とは、背骨のぐりぐりから裾までの長さで、着物を着た際の「背縫いの1番上から裾まで」の長さを言います。

子供の着物の場合には、腰揚げが上がった状態なら着丈だし、腰揚げを下ろしてしまえば「身丈」ですね。

一般的には「身丈=身長」くらいと言われていまして、身丈から腰上げ寸法(おはしょり分)を引いた寸法が着丈になります。

姪の場合は、だいたい100㎝くらいでした。

着物を仕立てるのに採寸する場合には、床までの長さで測るみたいですケド。 子供の着丈と浴衣の着丈を採寸して、

一発でキレイに縫い上げるなんてことは難しいので、どのみち一度羽織って調節することになるだろう・・・・・・と思いまして、くるぶしの真ん中くらいの長さで測りました。

(付け紐をしばると多少上がるので、気持ち長めで。)

体の凹凸や生地のハリ具合で、素人はどうしても採寸した通りにはいきません。 腰揚げをたら、必ず浴衣を羽織って裾の長さを確認するようにしてください。 思いのほか長かったり・短かったりすることがあるからです。

子供の浴衣の丈・着丈(裾の長さ)は、くるぶしが出るくらいでちょうど良いと思います。 年齢が低いお子さんの場合は幼いほど、それよりも短くなってしまっても違和感がありません。

浴衣の身丈を測ってみる。

元の腰揚げが上がったままの状態で、浴衣の身丈を測ってみました。

背縫いの上から裾線までで、約108cmです。 姪の着丈が100cmなので、8㎝長い計算です。

試しにそのまま着せてみましたけど、やっぱり長くてずるずるでしたので、これじゃあ腰揚げ足さなくちゃですね。

ちなみに、創美苑さんの商品タグには「身丈125㎝」となっていましたから、元々17cm分腰揚げで上がっていたことになりますね。

浴衣の腰揚げを簡単に上げる。

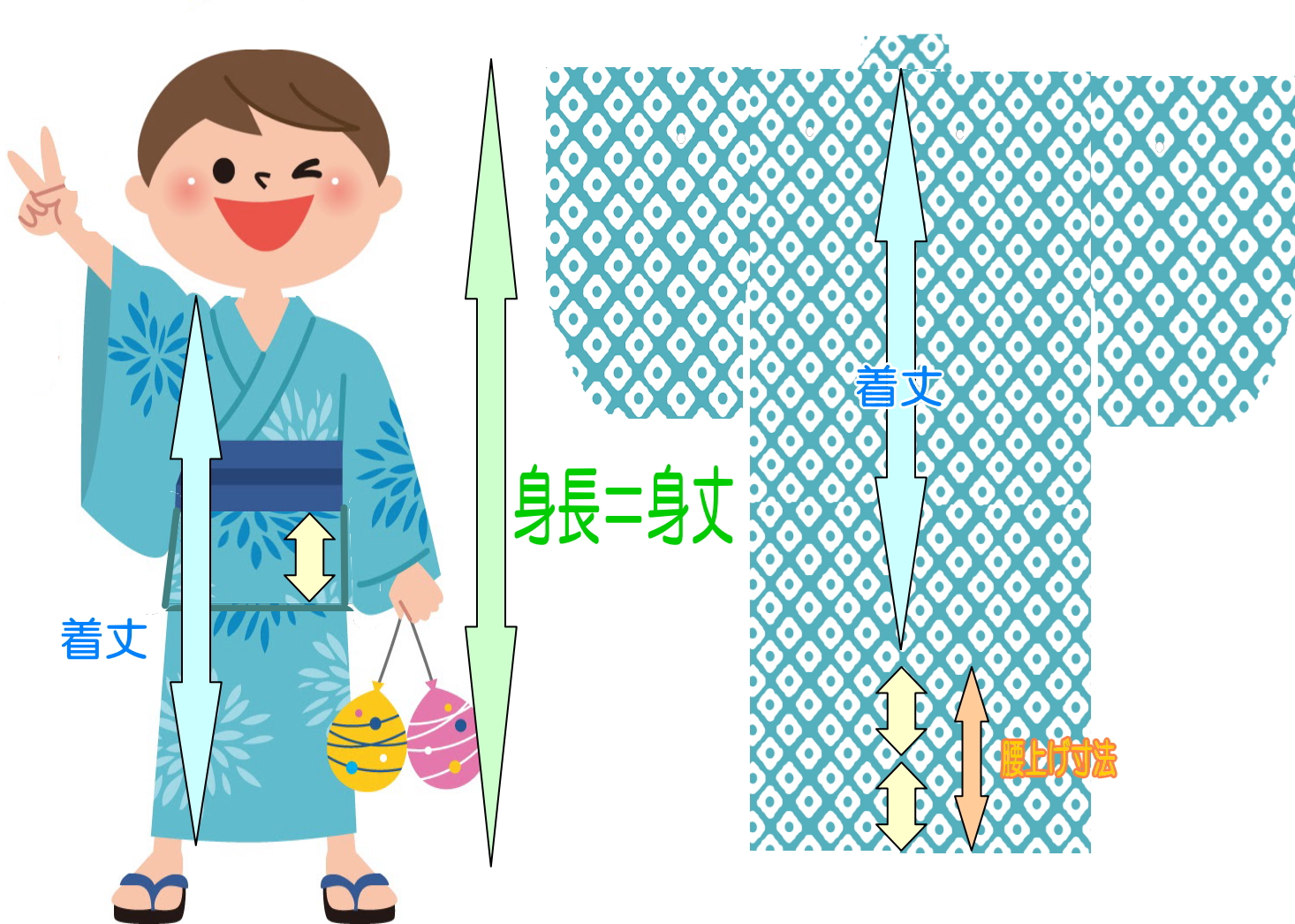

小学3年生の姪の場合、着丈を8㎝短くしたいので、もともと上がっている腰揚げの4㎝上を縫います。

腰揚げの縫い目もまた、二目落としではなく、結構ザクザクと縫われているので、こちらも仮縫い状態と言って良い感じですね。 腰揚げの場合は、 肩揚げと違って見えませんので(通常は帯の下に縫い目が入る)、ザックザクな縫い方でも問題ないです。 揚げを足す場合でも、大きめの縫い目で大丈夫です。

平らに広げてマチ針を打って、端から一気に縫っちゃってください♪

本当は、一度糸を外してしまって、揚山の位置(輪になっているところ)をもっと上にずらした方が、仕上がりがきれいになるのですけど。 揚山の位置をずらすのは 大変なので、あえて解かずに上を縫う方法を取りました。

「揚山を移動させた方が良い」という理由は、今のままの折山の位置で上に4センチ上がったところを縫うと、腰揚げが長くなって&下に下がって見えてしまうからです。

丈を8㎝も短くしたのに腰揚げの位置は変えないのですから、なんだかバランスが悪くなってしまうということですね。

ですので、本当は解いて揚げ直ししたいところではあるのですけど~ 今回のように簡単に上を縫っておくだけにとどめた場合、夏の終わりに自分で縫ったところだけを解いておけば、 来年はそのままバッチリサイズで着れる可能性が高いのです。 そう考えると「あえて解かなくても」・・・と思ってしまう訳でして。

そもそも「肩揚げのある着物のうちは、おはしょりは少しくらい長い方が可愛いらしい」と言う方もいらっしゃるので、 「このくらいの長さだったら問題ないよなーっ」と考えまして、今回はこのままで着せちゃいますよ♪

欲を言えば、腰揚げの縫い目は帯の中に入るようにして「見えないようにする」のがベストではあります。 でも、よく見ないとわからないしね。 これ以上 帯幅を広げるわけにもいきませんので、縫い目はあまり気にしないことにしました。

どうしても「縫い目が見えるイヤ・おはしょりが長いのが気になる」とおっしゃる方は、実は、ちょっとしたひと手間で、糸をほどかずにおはしょりを上げることができますので。 その方法は、また別途でご紹介させていただきますね。

『えー?そんなの待っていられないよー』とお急ぎの方は、七五三の晴れ着を使って腰揚げの説明をした記事がありますので、こちらを参考になさってください。

腰上げ・おはしょりが長すぎる&柄が隠れる時は?

読者さまより「着物屋さんで買った時晴れ着を腰上げをしてもらったところ、柄が隠れてしまったので、ほどかずになんとかする方法を教えてください」というような内容のメッセージをいただいたので、対処方法を書いてみました。

自分でできる!身上げ・腰揚げ

一つ身の七五三3歳用の晴れ着を使って、腰上げのやり方を細かく説明しています。

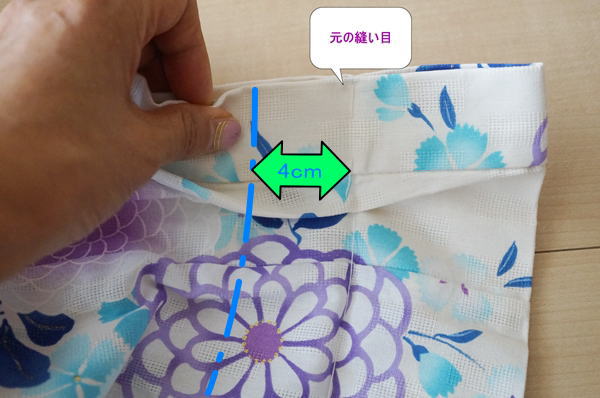

浴衣の腰揚げ。はおってみたら、まだ長かった。

腰揚げをしてはおってみたら、なんだかまだちょっと長かった・・・という場合には、縫った糸はそのままで、さらに少し上を縫ってください。

姪の場合は下前がちょっと長かったので、下前だけもう1~2cmつまみました。 衿先を少し多めに上げておくとカッコよくなります。

後ろの裾が少しだけ長かった場合には、長い分を引っ張り上げて、背中の付け紐の間から出しておくという手もありますよ。

後ろ裾ならこの方法で上げておいても、裾が下がりにくいです。 ご心配な場合には、下前同様に縫い足してください。

もしも、羽織ってみたら短かった場合には・・・?! ごめんなさい。 縫ったところをほどいて、もう少し下で縫い直してください。

浴衣の腰揚げ。着丈を伸ばす場合。

浴衣の着丈が短すぎて、もっと長くしたい時には、元の縫い線よりも下を縫ってから、糸をほどいて丈を出してください。

少し丈を出すくらいでしたら、元の折山はそのままで縫う位置だけ変えればよいと思いますが、たくさん寸法を変える場合には、一度解きます。 前述したとおり腰揚げ(おはしょり)のバランスが悪くなので、揚山から取り直すようにしてください。

腰揚げのやり方は、冒頭の動画や上記リンク掲載「七五三の記事」をご参照ください。

本記事で使用しているのは、きもの館 創美苑 さんの子供キッズ浴衣(ゆかた)3点セット です。(※レビュー用に頂戴しました)

腰揚げを縫う余地があまりない場合には、全部下ろして腰揚げなしで着てもらいましょう。 着流し(おはしょりをとらない着方。)で着ても構いません。

140・150サイズを着るハイジュニアくらいになれば、縫わずに腰ひもで大人と同じように着ても大丈夫です。 胸紐や伊達締めの代わりに、付け紐はつけておいても良い かもしれないですね。 衿が開くのを防ぐことができます。 コーリンベルト(着物ベルト)をつかっても良いと思います。

創美苑子供浴衣:ハイジュニア(140㎝~)

140・150サイズを着るくらいになると、大人と同じ着付け方でも大丈夫そうです。

子供浴衣の肩揚げ

子どもの浴衣は、肩揚げで裄丈を調節します。大きめサイズを買って長く着ることができますよ。

子供浴衣の付け紐

子どもの浴衣に付ける「付け紐」、付け方と結び方。付け紐の飾り縫い。

スポンサーリンク